パソコンのキーボードが取れたときの直し方を種類別に解説!

パソコンの文字入力に必須なキーボードですが、突然キーが取れてしまい「どう直せばいいの?」と困った経験はありませんか?

仕事や勉強で使っているパソコンのキーが取れたら、慌ててしまう方も多いことでしょう。

本記事では、パソコンのキーボードのキーが取れる主な原因と種類別の直し方、注意点をわかりやすく解説していきます。

修理が必要となるケースについてもご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

パソコンのキーボードが取れる原因とは?

パソコンのキーボードのキーが取れる原因は様々ですが、主に3つの原因が考えられます。

まずは原因を知ることで、適切な対処や直し方を行いましょう。

初期不良

あまり数は多くありませんが、まれにパソコンの初期不良でキーボードが元から取れやすくなっている場合があります。

特にキーボードが安価である際は、元々プラスチックの強度が不足していたことが原因で割れてしまうケースがあります。

購入後すぐにキーが取れた場合、保証期間内であれば無償で対応してもらえることもありますので、購入店舗やメーカーに連絡してみましょう。

手入れや清掃が適切ではない

キーボードを手入れする際、扱い方が適切ではないとキーが取れる原因になります。

キーボードを必要以上の強い力で強く押しながら拭いたり、工具を使わないで無理やりキーをこじ開けると、キーボードの爪が破損する可能性があります。

また、キーボードを清掃する際に使用するクリーナーなどの溶剤が内部のパーツに染み込み、プラスチックの溶剤を劣化させることもあります。

正しい手入れ法や清掃法を知ることで、故障の原因を作らないようにしましょう。

経年劣化

キーボードは長年使い続けることで経年劣化が起こり、プラスチックやゴムなどの部品が硬化して折れやすくなります。

特に、スペースやエンターといった打鍵の回数が多いキーは取れやすい傾向にあるでしょう。

こうした経年劣化は避けられないものですが、定期的に清掃したり、丁寧に扱うことで寿命を延ばすことは可能です。

メンブレン式のキーが取れた場合

パソコンのキーボードには、構造によって主に3つの種類があります。

そこで以下では、キーボードの種類ごとに、キーが取れた時の直し方や取り扱い上の注意点を解説していきます。

まずはデスクトップパソコンで使われることが多いメンブレン式キーボードから見ていきましょう。

特徴

メンブレン式は普及率が高く、デスクトップパソコンを購入すると付属されていることが多いキーボードです。

キーと基板の間にシリコンゴムなどで作られた柔らかいシートの反発力を利用して押し込んだキーを戻すため、柔らかい押し心地で、打鍵感がはっきりしているのが特徴です。

価格は比較的安価ですが、ゴム部分が摩耗で劣化しやすく、耐久性はあまり高くありません。

直し方

メンブレン式キーボードのキーが外れた際は、まず以下の部品に破損がないかを確認しましょう。

- キーキャップ(文字が書かれた表面部分)

- 白いプラスチックの軸やツメ

- ドーム状のシリコンキャップ

部品全てに破損がない場合、キーキャップを正しい向きで置いて真上からまっすぐ軽く押し込めば、簡単に取り付け直すことができます。

軸やゴムドームが正しい位置に来るよう調整し、「カチッ」と小さな感触があれば固定が完了です。

注意点

メンブレン式キーボードはキーキャップやツメが割れやすいため、キーが取れた際は慎重にはめ直す必要があります。

また、ツメが折れてしまっている場合、キーボード全体の交換や修理が必要となるでしょう。

部品が壊れていなければ簡単に戻せる半面、壊れると修理が難しいというのがメンブレン式の特徴です。

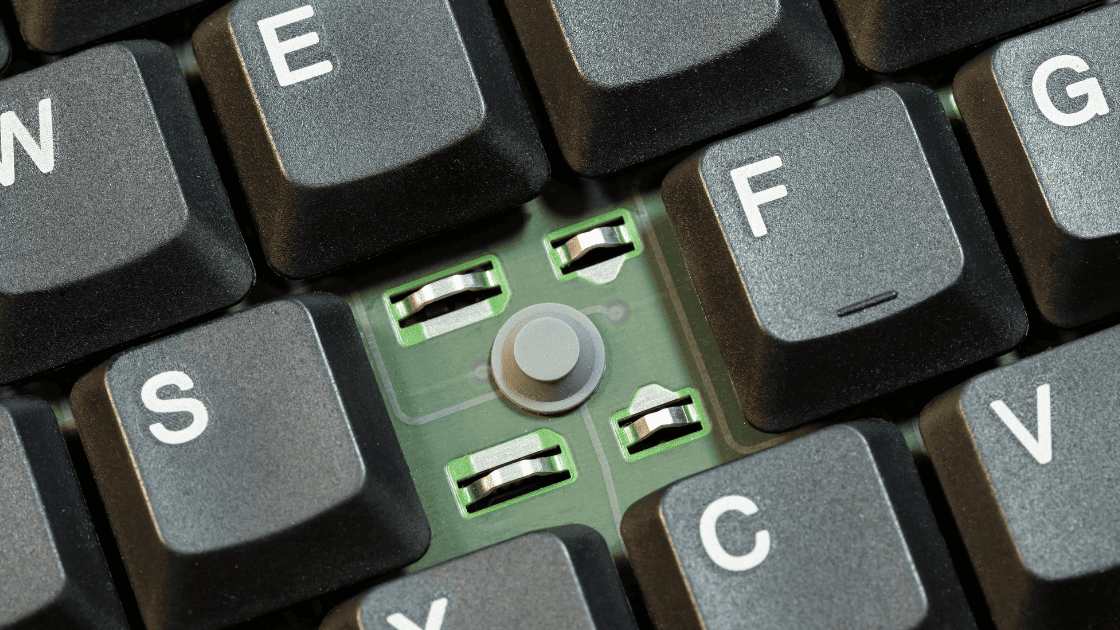

メカニカル式のキーが取れた場合

メカニカル式キーボードは、各キーが独立しているタイプのキーボードで、ゲーマーや長文入力をする人に人気です。

以下では、メカニカル式キーボードの特徴やキーの直し方を見ていきましょう。

特徴

メカニカル式キーボードは、スイッチが独立していて、キーキャップが簡単に外せるのが特徴です。

各キーに独立した「スイッチ(軸)」が搭載されていて、赤軸・青軸・茶軸など、打鍵感や音の違いで好みを選べます。

メンブレン式に比べて耐久性が高いのも特徴のひとつで、5,000万回以上のキー入力に耐えられるモデルもあります。

取れた時の直し方

メカニカル式キーボードのキーが取れた際も、軸(スイッチ部分)が壊れていなければ、キーキャップを上から押し込むだけで元に戻すことができます。

この時、無理に押し込むとスイッチや基盤を破損する可能性があるので注意しましょう。

キーキャッププラー(専用工具)があると安全に取り外し・取り付けができます。

注意点

メカニカル式キーボードを直す際には、無理に力を入れず、軸を曲げないようにすることが重要です。

なお、一つのキーが故障したとしても、それぞれが独立しているため、故障したキーだけを修理すれば使い続けられるというメリットがあります。

その分、メンブレン式と比べるとやや高価になってしまうのがデメリットと言えるでしょう。

パンタグラフ式のキーが取れた場合

パンタグラフ式のキーボードは非常に薄いため、多くのノートパソコンで採用されています。

パンタグラフ式キーボードの特徴やキーの直し方は以下のようになっています。

特徴

パンタグラフ式キーボードは、キーの下にX型のプラスチックを搭載することで薄型化を実現しています。

浅いタッチでも反応することが魅力で、打鍵音が静かであることも魅力の1つです。

また、キートップ全体に力が加わる方式のためメンブレン式よりも耐久性が高く、1,500万回前後の入力に耐えられるモデルが多くなっています。

取れた時の直し方

パンタグラフ式キーボードは、キーが取れた時の状態によって直し方が異なりますので、それぞれ解説していきます。

【キートップだけが取れてパンタグラフが残った場合】

パンタグラフ(X字のパーツ)がキーボード側に残っている場合は、キートップを正しい向きで上から押し込めば、簡単に直すことができます。

ただし、無理に斜めから押し込むとパンタグラフが折れる可能性があるので、まっすぐはめ込むようにしましょう。

【パンタグラフとキートップがどちらも取れた場合】

パンタグラフごと取れた場合、まずはパンタグラフをキーボード側に固定し、その後キーキャップをはめるのが一般的です。

パンタグラフには小さなツメが上下にあり、向きが逆だと取り付けることができないため、はめ込む際には上下の向きをよく確認しましょう。

注意点

パンタグラフ式キーボードは他の型式と比べてキーが外れやすいというデメリットがあります。

また、パンタグラフのツメは非常に小さく、細い樹脂パーツでできているため、無理に押し込むと簡単に折れてしまうことがあります。

折れてしまうと修復は難しく、部品交換が必要になるので注意しましょう。

キーボードが取れて修理が必要となるケース

キーが取れた際、キーボードの状態によっては自分で対応することが難しくなります。

以下のような場合は、無理に自分で直そうとせずに業者の修理をお願いしましょう。

部品の破損や劣化

先述したように、パンタグラフ式キーボードは、パンタグラフのツメが折れると固定できなくなるため、部品交換が必須になります。

メンブレン式キーボードの場合も、ラバードームが破れたり変形してしまうと、キーが戻らなくなります。

メカニカル式では、スイッチそのものが壊れると反応しなくなり、スイッチ交換が必要となります。

応急処置でテープなどを使っても耐久性がなく、結局すぐ取れてしまうので、修理を依頼しましょう。

複数のキーが取れた・効かない

複数のキーが取れたり効かなくなった際には内部の基盤や接点の故障が原因となることが多く、キートップを直すだけでは対応できません。

特にノートPCでは部分修理が難しく、キーボード全体の交換になるケースが一般的です。

1〜2個のキーなら自力修理で済むこともありますが、複数キーに不具合が出たときは修理や交換を検討するのが安全です。

パソコンのキーボードが取れたときの直し方 | まとめ

本記事では、パソコンのキーボードのキーが取れる原因や、種類ごとの直し方について解説しました。

キーが取れたときは、まず取れた部品の状態を確認し、自分で取り付け可能かどうかを見極めることが大切です。

もし部品が破損していたり、複数のキーが効かないなどパソコン自体に不調がある場合は、修理や交換を検討しましょう。

その際は、経験豊富なスタッフが対応するPCワークスへお気軽にご相談ください。